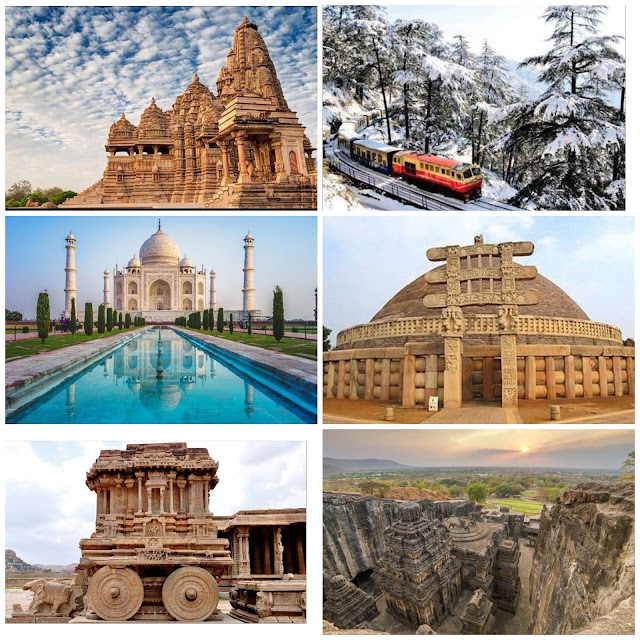

Details of world heritage sites in India | Bharat mein unesco ki virasat sthal | भारत के विश्व धरोहर स्थल

Complete Details of UNESCO World Heritage Sites in India | Bharat mein unesco ki virasat sthal

Quick Summary of World Heritage Site in India

- अजंता की गुफाओं को सन 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया।

- ताजमहल को यूनेस्को द्वारा 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है.

- एलोरा गुफा यूनेस्को द्वारा 1983 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया।

- कोणार्क का सूर्य मंदिर इसे सन 1984 में विश्व धरोवर स्थल में शामिल किया गया।

- महाबलीपुरम या मामल्लपुरम यूनेस्को द्वारा 1984 में इन्हें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया।

- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान इसको 1971 में संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1985 में इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है।

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है।

- मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभयारण्य, जून 2011 से यह पुनः यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है।

- गिरिजाघर एवं कान्वेंट को यूनेस्को द्वारा सन 1986 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया।

- हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया।

- फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक शहर है। यूनेस्को द्वारा सन 1986 में इसे विश्व धरोवर स्थल में सम्मिलित किया।

- खजुराहो , मध्यप्रदेश यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 1986 में सम्मिलित किया गया ।

- सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा सन 1987 में इसे विश्व धरोवर स्थल में सम्मिलित किया।

- एलिफेंटा की गुफाएं को यूनेस्कोे द्वारा वर्ष 1987 में विश्वस विरासत का दर्जा दिया गया है।

- पत्तदकल को 1987 में युनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

- वर्ष 1987 में, यूनेस्को द्वारा बृहदेश्वर मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया थाय

- नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। यूनेस्को द्वारा इन्हें क्रमशः वर्ष 1988 एवं 2005 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया।

- सांची स्तूप को वर्ष 1989 में इसे युनेस्को द्वारा ‘विश्व विरासत स्थल’ का दर्जा प्रदान किया गया ।

- हुमायूँ का मकबरा इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। यह नई दिल्ली में स्थित है, वर्ष 1993 में इस इमारत समूह को युनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।

- कुतुब मीनार दिल्ली युनेस्को द्वारा वर्ष 1993 में विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है

- दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे, नीलगिरि पर्वतीय रेलवे, और कालका-शिमला रेलवे को संयुक्त रूप से भारतीय पर्वतीय रेलवे कहा जाता है, इन्हें क्रमशः 1999, 2005 एवं 2008 में यूनेस्को द्वारा वैश्विक धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया

- बोधगया, बिहार इसे यूनेस्को द्वारा 2002 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया।

- भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्त्व का स्थल घोषित किया। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया।

- चंपानेरदृ पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, गुजरात वर्ष 2004 में इसे पुरातात्विक स्थल का दर्जा मिला था, यूनेस्को द्वारा 2004 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया।

- छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल यूनेस्को द्वारा वर्ष 2004 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया।

- लाल किला यूनेस्को द्वारा 2007 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया।

- जंतर मंतर यूनेस्को द्वारा वर्ष 2010 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया।

- वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है।

- राजस्थान में स्थित छह पहाड़ी किलों के समूह को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2013 में इन किलों को सयुक्त रूप से विश्व धरोहर घोषित किया गया।

- महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान 2014 में युनेस्को द्वारा ‘विश्व विरासत स्थल’ का दर्जा प्रदान किया गया।

- रानी की वाव गुजरात को यूनेस्को द्वारा इसे 2014 मे विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया।

- नालंदा विश्वविद्यालय बिहार 2016 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया।

- कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया।

- चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स को वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया।

- अहमदाबाद का ऐतिहासिक नगर या पुराना अहमदाबाद, वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया।

- मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेंबल सन 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है।

- रास्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी शहर सन 2019 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है।

- धोलावीरा एवम रामप्पा मंदिर को यूनेस्को द्वारा 2021 विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है।

विश्व विरासत स्थल:

- यूनेस्को की विश्व विरासत

सूची (World

Heritage List) में विभिन्न क्षेत्रों या वस्तुओं को अंकित किया गया

है।

- यह सूची यूनेस्को द्वारा

वर्ष 1972 में अपनाई गई ‘विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक

धरोहरों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन’ नामक एक

अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है।

- विश्व विरासत केंद्र वर्ष 1972 में हुए कन्वेंशन का सचिवालय है।

- यह पूरे विश्व में उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देता है।

- इसमें तीन प्रकार के स्थल

शामिल हैं: सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित।

- सांस्कृतिक विरासत (Cultural

Heritage) स्थलों में ऐतिहासिक इमारत, शहर

स्थल, महत्त्वपूर्ण पुरातात्त्विक स्थल, स्मारकीय मूर्तिकला और पेंटिंग कार्य शामिल किये जाते हैं।

- प्राकृतिक विरासत (Natural

Heritage) में उत्कृष्ट पारिस्थितिक और विकासवादी प्रक्रियाएँ,

अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएँ, दुर्लभ या

लुप्तप्राय प्रजातियों के आवास स्थल आदि शामिल किये जाते हैं।

- मिश्रित विरासत (Mixed

Heritage) स्थलों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के

महत्त्वपूर्ण तत्त्व शामिल होते हैं।

- भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 40 विरासत धरोहर स्थल (32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित) हैं। इनमें शामिल धोलाविरा (गुजरात) सबसे नया स्थल है।

विश्व विरासत स्थल की जानकारी

Complete Details of UNESCO World Heritage Sites

1. अजंता की गुफा Ajanta Cave

अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गुफा, एलोरा गुफाओं की तुलना में भी काफी पुरानी है। अजंता की

गुफाएं वाघुर नदी के किनारे एक घोड़े की नाल के आकार के चट्टानी क्षेत्र को काटकर

बनाई गई है। इस घोड़े के नाल के आकार के पहाड़ पर 26 गुफाओं का एक संग्रह है। यह गुफाएं

चट्टानों पर काटकर बनाये गए बौद्ध स्मारक हैं. गुफाओं को सन 1983 में

यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया।

|

| अजंता की गुफा |

अजंता की गुफाएं मुख्य रूप बौद्ध गुफा है, जिसमें बौद्ध धर्म की कला कृतियाँ है।इन गुफाओं का निर्माण दो चरणों में हुआ है। पहले

चरण में सातवाहन और इसके बाद वाकाटक शासक वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। पहले चरण की अजंता की गुफा का निर्माण दूसरी शताब्दी के समय हुआ था

और दूसरे चरण वाली अजंता की गुफाओं का निर्माण 460-480 ईसवी में हुआ था।

पहले चरण में 9, 10, 12, 13 और 15 ए की गुफाओं का निर्माण हुआ था। दूसरे चरण में 20 गुफा

मंदिरों का निर्माण किया गया।

|

| अजंता की गुफा |

अजंता में कुल 30 गुफाएँ हैं इनमें 24 बौद्ध

विहार और 5 हिंदू मंदिर हैं। इन सभी में से गुफा 1, 2, 4, 16, 17 सबसे सुंदर है और गुफा 26 बुद्ध की पुनर्निर्मित प्रसिद्ध प्रतिमा स्थित है। सभी गुफाओं की खुदाई लगभग

यू-आकार की खड़ी चट्टान के स्कार्पियो पर की गई है जिनकी ऊंचाई लगभग 76 मीटर

हैं।

अजंता की

गुफाओं को 19 वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा वर्ष 1819 में खोजा गया था

2 आगरा का किला Agra ka Kila

आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। आगरा के

किले को कभी-कभी लाल किला भी कहा जाता है। न सिर्फ लाल रंग, बल्कि दिल्ली स्थित लाल किले से इसकी वास्तुशिल्प शैली और

डिजाइन भी काफी मिलती है। दोनों ही किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया

है। ताजमलह के बाद यह आगरा का दूसरा विश्व धरोहर स्थल है। यह मूलतः एक ईंटों का किला था, जो सिकरवार वंश के राजपूतों के पास था। इसका प्रथम

विवरण 1080 ई० में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्ज़ा किया था।

|

| आगरा का किला |

सिकंदर लोदी (1487-1517), दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने आगरा की यात्रा की तथा इसने

इस किले की मरम्म्त 1504 ई० में करवायी व इस किले में रहा था। सिकंदर लोदी ने इसे 1506 ई० में राजधानी बनाया और यहीं से देश पर शासन किया। बाद में उसके

पुत्र इब्राहिम लोदी ने गद्दी नौ वर्षों तक संभाली,पानीपत के बाद मुगलों ने इस किले पर भी कब्ज़ा कर लिया साथ ही इसकी

अगाध सम्पत्ति पर भी। इस सम्पत्ति में ही एक हीरा

भी था जो कि बाद में कोहिनूर हीरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया। उसने यहां एक बावली

बनवायी। सन 1530 में यहीं हुमायुं का राजतिलक भी हुआ। हुमायुं इसी वर्ष बिलग्राम

में शेरशाह सूरी से हार गया व किले पर उसका कब्ज़ा हो गया। इस किले पर अफगानों का

कब्ज़ा पांच वर्षों तक रहा, जिन्हें

अन्ततः मुगलों ने 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध में हरा दिया।

इस की केन्द्रीय स्थिति को देखते हुए, अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाना निश्चित किया व सन 1558 में

यहां आया। उसके इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था, जिसका नाम बादलगढ़ था। यह तब खस्ता हालत में था व अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा, जो कि उसने लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया।

इसकी नींव बड़े वास्तुकारों ने रखी। इसे अंदर से ईंटों से बनवाया गया, व बाहरी आवरण हेतु लाल बलुआ पत्तह्र लगवाया गया। इसके निर्माण

में चौदह लाख चवालीस हजार कारीगर व मजदूरों ने आठ वर्षों तक मेहनत की, तब सन 1573 में यह बन कर तैयार हुआ। इस किले को अर्धचन्द्राकार

आकृति में बनाया गया है और यह यमुना नदी के सामने स्थित है। इसमें परकोटे हैं, जिनके बीच भारी बुर्ज बराबर अंतराल है।

3 ताजमहल Tajmahal

उत्तर प्रदेश के आगरा शहर

में स्थित एक विश्व धरोहर मक़बरा है। इसका निर्माण मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी पत्नी

मुमताज़ महल की याद में करवाया था। यह

दुनिया के सात अजूबों (Seven Wonders of

The World) में से एक

है. ताजमहल को यूनेस्को द्वारा 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है.

यह विश्व धरोहर के रूप में पूरे विश्व द्वारा

सराहे जाने वाला “अतिउत्तम मानवीय कृतियों” में से एक कहलाया गया. ताजमहल मुग़ल वास्तुकला का उत्कृष्ट

नमूना है। इसकी वास्तु शैली फ़ारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा

सम्मेलन है। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है।

साधारणतया देखे गये संगममर की सिल्लियों की बडी-बडी पर्तो से ढंक कर बनाई गई

इमारतों की तरह न बनाकर इसका श्वेत गुम्बद एवं टाइल आकार में संगममर से ढंका है।

केन्द्र में बना मकबरा अपनी वास्तु श्रेष्ठता में सौन्दर्य के संयोजन का परिचय

देते हैं। ताजमहल इमारत समूह की संरचना की खास बात है, कि यह पूर्णतया सममितीय है। इसका निर्माण सन् 1648 के लगभग पूर्ण हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौरी को

प्रायः इसका प्रधान रूपांकनकर्ता माना जाता है। इस

अति-उत्तम कृति के बारे में ऐसा माना जाता है कि शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाने के

बाद अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिये, ताकि कोई और दूसरा इस ताजमहल जैसी कोई इमारत नहीं

बना पाये.

|

ताजमहल |

4 एलोरा गुफा Alora Cave

एलोरा

गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एल्लोर केव्स औरंगाबाद के उत्तर-पश्चिम में लगभग 29 किलोमीटर और मुबई से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित

हैं। यह गुफा दुनिया के सबसे बड़े रॉक-कट मठ-मंदिर गुफा परिसरों में से एक है।

जिसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से सम्बंधित स्मारकों की विशेषता और कलाकृति

देखने को मिलती है। जोकि 600-1000 ईसवी से सम्बंधित हैं। यूनेस्को द्वारा 1983 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया।

|

कैलाश मंदिर एलोरा

|

यहां की गुफा 16 की अलग विशेषता हैं और यह दुनिया भर में सबसे बड़ी एकल अखंड रॉक

खुदाई, कैलाश मंदिर, शिव को समर्पित एक रथ के

आकार के स्मारक के लिए जानी जाती है। एल्लोरा गुफा में कैलाश मंदिर की खुदाई में

वैष्णववाद, शक्तिवाद

के अलावा दो प्रमुख हिंदू महाकाव्यों का सारांश देने वाले राहत पैनल के साथ-साथ

देवी, देवताओं और पौराणिक कथाओं

को प्रदर्शित करने वाली मूर्तिया स्थित हैं।

एल्लोरा केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र में 100 से अधिक गुफाएं हैं और सभी

गुफाओं में चरणानंद्री पहाड़ियों पर बेसाल्ट की चट्टानों की खुदाई की जाती हैं।

इनमे से 34 गुफाएं सार्वजनिक रूप से

पर्यटकों के लिए खुली हुई हैं। इन गुफाओं में 1-12 तक बौद्ध धर्म से सम्बंधित हैं,

13-29 तक हिन्दू धर्म से सम्बंधित

हैं और 30-34 तक की गुफाएं जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं।

एलोरा की सभी गुफाओं और स्मारकों का निर्माण हिन्दू राजवंशों जैसे – राष्ट्रकूट वंश के समय के

दौरान हुआ था। जिन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म से सम्बंधित गुफाओं को बनाया था। यादव

वंश के द्वारा जैन धर्म से सम्बंधित यहां की कई गुफाओं का निर्माण किया गया था। इन

स्मारकों के निर्माण के लिए धन को यहां के कई व्यापारियों और क्षेत्र के अमीरों

व्यक्तियों से प्राप्त किया गया था। एल्लोरा की गुफाएं मठों, मंदिरों और तीर्थयात्रियों

के लिए शानदार विश्राम स्थल के रूप में जानी जाती हैं।

एल्लोरा की गुफाओं में कैलास मंदिर महाराष्ट्र में सबसे बड़ा रॉक कट

प्राचीन हिंदू मंदिर है और इसे चट्टानों को काटकर बनाया गया हैं। वास्तुशिल्प डिजाईन द्वारा निर्मित यह मंदिर एल्लोरा केव्स का

अद्भुत आकर्षण हैं। कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जोकि यहां की 34 गुफाओं में से 16वी गुफा में स्थित हैं। कैलाश मंदिर का निर्माण

आठवी शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण के द्वारा किया गया था।

5 कोणार्क का सूर्य मंदिर Konark ka Surya Mandir

उड़ीसा

राज्य के पवित्र शहर पुरी के पास कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। इसे सन 1984

में विश्व धरोवर स्थल में शामिल किया गया। यह

भव्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और भारत का प्रसिद्घ तीर्थ स्थल है। सूर्य

देवता के रथ के आकार में बनाया गया यह मंदिर भारत की मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा

उदाहरण है। सूर्य मंदिर जाना जाता है यहाँ के सभी पत्थरों पर की गई अद्भुत नक्काशी

के लिए।

|

| कोणार्क का सूर्य मंदिर |

इस सूर्य

मंदिर का निर्माण राजा नरसिंहदेव ने 13वीं शताब्दी में

करवाया था। यह मंदिर अपने विशिष्ट आकार और शिल्पकला के

लिए दुनिया भर में जाना जाता है।

हिन्दू

मान्यता के अनुसार सूर्य देवता के रथ में बारह जोड़ी पहिए हैं और रथ को खींचने के

लिए उसमें 7 घोड़े जुते हुए हैं। सूर्य

देवता के रथ के आकार में बने कोणार्क के इस मंदिर में भी पत्थर के पहिए और घोड़े

हैं, साथ ही इन पर उत्तम नक्काशी भी की गई है। ऐसा शानदार मंदिर विश्व में शायद

ही कहीं हो! इसीलिए इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ की

सूर्य प्रतिमा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित रखी गई है और अब यहाँ कोई भी

देव मूर्ति नहीं है।

|

| कोणार्क का सूर्य मंदिर |

सूर्य मंदिर समय की गति को भी दर्शाता है, जिसे सूर्य देवता नियंत्रित करते हैं। पूर्व दिशा की ओर जुते हुए मंदिर के 7 घोड़े सप्ताह के सातों दिनों के प्रतीक हैं। 12 जोड़ी पहिए दिन के चौबीस घंटे दर्शाते हैं, वहीं इनमें लगी 8 ताड़ियाँ दिन के आठों प्रहर की प्रतीक स्वरूप है। कुछ लोगों का मानना है कि 12 जोड़ी पहिए साल के बारह महीनों को दर्शाते हैं। पूरे मंदिर में पत्थरों पर कई विषयों और दृश्यों पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं।

माना

जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों पर सैन्यबल की सफलता का जश्न मनाने के लिए राजा

ने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि

यहाँ के टावर में स्थित दो शक्तिशाली चुंबक मंदिर के प्रभावशाली आभामंडल के

शक्तिपुंज हैं।

15वीं शताब्दी में मुस्लिम सेना ने लूटपाट मचा दी थी, तब

सूर्य मंदिर के पुजारियों ने यहाँ स्थपित सूर्य देवता की मूर्ति को पुरी में ले

जाकर सुरक्षित रख दिया, लेकिन पूरा मंदिर काफी क्षतिग्रस्त

हो गया था। इसके बाद धीरे-धीरे मंदिर पर रेत जमा होने लगी और यह पूरी तरह रेत से

ढँक गया था। 20वीं सदी में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुए

रेस्टोरेशन में सूर्य मंदिर खोजा गया।

पुराने

समय में समुद्र तट से गुजरने वाले योरपीय नाविक मंदिर के टावर की सहायता से

नेविगेशन करते थे, लेकिन यहाँ चट्टानों से टकराकर

कई जहाज नष्ट होने लगे और इसीलिए इन नाविकों ने सूर्य मंदिर को 'ब्लैक पगोड़ा' नाम दे दिया। जहाजों की इन दुर्घटनाओं

का कारण भी मंदिर के शक्तिशली चुंबकों को ही माना जाता है।

6. महाबलीपुरम एक ऐतिहासिक शहर Mahbalipuram

महाबलीपुरम

या मामल्लपुरम तमिलनाडु राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है। इस

शहर के समुद्र बंदरगाह से पेरिप्लस के समय के दौरान कई भारतीय उपनिवेशक

दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए रवाना हुए है. महाबलीपुरम के प्राचीन अवशेष हर दिन

दुनिया भर से कई पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. यूनेस्को द्वारा 1984 में इन्हें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया।

पल्लव (7 वीं शताब्दी) के शासनकाल के समय की कई संरचनाओं के कारण महाबलीपुरम बहुत

आकर्षित जगह है और इनमें से सबसे अच्छे स्मारकों के समूह का नाम ‘महाबलीपुरम के स्मारक’ को यूनेस्को की विश्व विरासत

स्थल में सूचीबद्ध किया गया है.

इन

स्मारकों को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में बांटा जाता है- रथ, मंडप, गुफा मंदिर, संरचनात्मक

मंदिर और रॉक. स्मारकों का समूह ‘महाबलीपुरम के स्मारक’

प्रागैतिहासिक वास्तु प्रतिभा का एक उदाहरण है. यह मौलिक परंपराओं

और सभ्यताओं का एक अनूठा प्रदर्शन करते है.

महाबलीपुरम

के स्मारक कांचीपुरम जिले में महाबलीपुरम शहर बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर

स्थित है. यह चारों ओर से चेन्नई या मद्रास से 58 किलोमीटर की दूरी

पर है. यहाँ की सुंदर मूर्तियों और इस जगह की शानदार वास्तुकला को पुरातत्व विभाग

के संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाता है. 2003 में पर्यटन

और संस्कृति मंत्रालय द्वारा यहाँ पर सुधार कार्य किया गया था. यह शहर आकर्षण का

एक केंद्र है.

|

महाबलीपुरम एक ऐतिहासिक शहर |

महाबलीपुरम के स्मारकों का इतिहास

महाबलीपुरम

प्रसिद्ध पल्लव साम्राज्य का प्राचीन समुद्र बंदरगाह है. पल्लवों ने कांचीपुरम से 3 और 8 वीं सदी के बीच शासन किया था. शिलालेख के

अनुसार महाबलीपुरम के स्मारकों को पल्लव राजाओं महेन्द्रवर्मन (580 630 ईस्वी), उनके बेटे नरसिंहवर्मन (638 668 ईसवी ) और उनके वंशजों द्वारा निर्माण किया गया था.

प्रसिद्ध महाबलीपुरम स्मा़रक पांच रथ

ये रथ

के रूप में चट्टान से बाहर खुदे हुए मिनी मंदिर हैं. इन्हें प्रसिद्ध महाकाव्य

महाभारत के नेतृत्व नायकों के नाम पर पंच पांडव रथस भी कहा जाता है. इन पांच रथ

में से चार द्रौपदी के पति या एक द्रौपदी के नाम समर्पित कर रहे हैं.

पांच रथ

में शामिल हैः-

धर्मराज

रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल -

सहदेव रथ, द्रौपदी रथ

कैलाशनाथ

मंदिर, शोर मंदिर, पौराणिक घटनाओं को दर्शाती मूर्तियां,

अर्जुन की तपस्या की मूर्ति , वॉच टॉवर और

लाइट हाउस, टाइगर गुफा आदि अन्य दर्शनीय स्थल यहां की खासियत

हैं।

7 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान Kevla Dev rastriya Udyan

केवलादेव

राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित एक विख्यात

पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था।

इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साईबेरिया से आये सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। यहाँ 230 प्रजाति के पक्षियों ने भारत के राष्ट्रीय उद्यान में अपना घर बनाया है, अब यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल और केन्द्र बन गया है, जहाँ पर बहुतायत में पक्षीविज्ञानी शीत ऋतु में आते हैं। इसको 1971 में संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1985 में इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है।

|

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साईबेरिया से आये सारस |

इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साईबेरिया से आये सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। यहाँ 230 प्रजाति के पक्षियों ने भारत के राष्ट्रीय उद्यान में अपना घर बनाया है, अब यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल और केन्द्र बन गया है, जहाँ पर बहुतायत में पक्षीविज्ञानी शीत ऋतु में आते हैं। इसको 1971 में संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1985 में इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है।

8 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान Kajiranga Rashtiya Udyan

काजीरंगा

नेशनल पार्क भारत के असम राज्य के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित है।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एक ऐसा नेशनल पार्क हैं। जो एक सींग वाले

गैंडों की सबसे अधिक आबादी (दो-तिहाई) के लिए प्रसिद्ध है। मार्च 2015 में जनगणना के अनुसार, काजीरंगा नेशनल पार्क में

लगभग 2,401 गैंडे थे। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985

में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की संरक्षित और निरंतर जैव विवधता इसे बेहद खास

बनाती है, जिसकी वजह से इस पार्क में कई तरह के जीव पाए जाते

हैं। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है।

1 जून 1905 में 232 वर्ग

किलोमीटर के क्षेत्र को काजीरंगा प्रस्तावित रिजर्व फ़ॉरेस्ट बनाया गया था। इसके

इस जगह को 1908 में

रिज़र्व फ़ॉरेस्ट घोषित कर दिया गया था। इसका नाम बदलकर 1916 में काज़ीरंगा गेम रिज़र्व रख दिया गया। बाद में वर्ष 1950 में इस पार्क को काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य बना दिया गया। 1968 में असम राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम पारित हुआ और काजीरंगा को राष्ट्रीय

उद्यान घोषित कर दिया गया। 11 फरवरी 1974 इस पार्क को भारतीय सरकार से

आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई।

|

| काजीरंगा में पाया जाने वाला एक सिंग वाला गैंडा |

9 मानस राष्ट्रीय उद्यान Manas Rashtriya Udyan

मानस

राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभयारण्य, असम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान हैं। यह

अभयारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलए बाघ के आरक्षित

परियोजना, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र एक आरक्षित जीवमंडल हैं। हिमालय की तलहटी में

स्थित यह अभयारण्य भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के निकट है।

मानस भारत के सबसे

अच्छे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो बाघ अभयारण्य, दुर्लभ

गोल्डन लंगूर और लाल पांडा, जंगली भैंसों की आबादी के लिए

प्रसिद्ध है। यहाँ एक सींग का गैंडा (भारतीय गेंडा) और बारहसिंघा के लिए विशेष रूप से पाये जाते है। यह भूटान की तराई में

बोडो क्षेत्रीय परिषद की देखरेख में 950 वर्ग किलोमीटर से भी

बड़े इलाके में फैला हुआ हैए जिसके अंतर्गत 1973 में

प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित 840.04 वर्ग किलोमीटर का

इलाका मानस व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र भी आता है। इसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था लेकिन अस्सी के दशक के अंत और

नब्बे के दशक के शुरू में बोडो विद्रोही गतिविधियों के कारण इस उद्यान को 1992

में विश्व धरोहर स्थल सूची से हटा लिया गया था। जून 2011 से यह पुनः यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है।

|

| मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला गोल्डन लंगूर। |

10 गोवा के गिरजा घर और कॉन्वेंट Goa Girja Ghar aur Convent

गोवा

में कुछ विश्व प्रसिद्ध गिरजाघर और कॉन्वेंट हैं विशेष रूप से चर्च ऑफ बॉम्ब

जीसस, जिसमें सेंट फ्रेंसिस ज़ेवियर और सेंट कैथेड्रल के मकबरे हैं। ये स्मारक

एशिया के देशों में मेन्यूएलाइन, मेनरिस्ट और बारोक कला के

रूप विस्तारित करने में प्रभावशाली थे, जहां इनके मिशन स्थापित

किए गए थे। गिरिजाघर एवं कान्वेंट को यूनेस्को द्वारा सन 1986 में विश्व धरोहर

स्थल में शामिल किया गया।

बेसिलिका

ऑफ बॉम जीसस का निर्माण 16वीं शताब्दी में कराया गया

था। ''बॉम जीसस'' का अर्थ है शिशु जीसस

या अच्छे जीसस। केथोलिक विश्व में प्रख्यात यह कैथेड्रल भारत का पहला अल्प

वयस्क बेसिलिका है और इसे भारत में बारोक वास्तुकला का एक सर्वोत्तम उदाहरण माना

जाता है।

|

| बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस |

सैंट

कैथेड्रल एक अन्य धार्मिक भवन है, कैथेड्रल एशिया का सबसे बड़ा गिरजाघर,

जिसे अलेक्सेंड्रिया के सेंट केथेरिन को समर्पित किया गया है,

जिनका आर्हद दिवस 1510 में है। अल्फोंसो अल्बूकर्क

ने मुस्लिम सेना को पराजित किया और गोवा शहर पर कब्ज़ा कर लिया। इस प्रकार इसे

सेंट केथेरिन का कैथेड्रल भी कहा जाता है। कैथेड्रल का मुख्य भाग अलेक्सेंड्रिया

के संत केथेरिन को समर्पित हैं और इसके दूसरी ओर लगी पुरानी तस्वीरें उनके जीवन

और शहीद हो जाने दृश्य दर्शाते हैं। इसके दांईं ओर क्रॉस ऑफ मिरेकल के चेपल को

दर्शाया गया है।

असिसी

के सेंट फ्रांसीस के गिरजाघर और कॉन्वेंट, लेडी ऑफ रोज़री के

गिरजाघर; संत अगस्टाइन के गिरजाघर गोवा के अन्य प्रमुख

गिरजाघरों और कॉन्वेंट में से एक हैं।

11 हम्पी Hampi

हम्पी

मध्यकालीन हिन्दू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। तुंगभद्रा नदी के तट पर

स्थित यह नगर अब 'हम्पी' के

नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन शानदार नगर अब मात्र खंडहरों के रूप में ही अवशेष

अंश में उपस्थित है। यहाँ के खंडहरों को देखने से यह सहज ही प्रतीत होता है कि

किसी समय में हम्पी में एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती थी। भारत के कर्नाटक

राज्य में स्थित यह नगर 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। प्रसिद्ध

मध्यकालीन विजयनगर राज्य के खंडहर हम्पी के निकट विशाल खंडहरों के रूप में पड़े

हुए हैं। कहते हैं कि 'पम्पपति' के

कारण ही इस स्थान का नाम हम्पी हुआ है। स्थानीय लोग 'प'

का उच्चारण 'ह' कहते हैं

और 'पंपपति' को 'हम्पपति'

(हंपपथी) कहते हैं। हम्पी 'हम्पपति' का ही लघुरूप है।

हम्पी

पत्थरों से घिरा शहर है। यहाँ मंदिरों की ख़ूबसूरत शृंखला है, इसलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है।

कृष्णदेव

राय ने यहाँ 1509 से 1529 के बीच

हम्पी में शासन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हम्पी में शेष रहे अधिकतर

स्मारकों का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। यहाँ चार पंक्तियों की क़िलेबंदी

नगर की रक्षा करती थी। इस साम्राज्य की विशाल सेना दूसरे राज्यों से इसकी रक्षा

करती थी। विजयनगर साम्राज्य के अर्न्तगत कर्नाटक, महाराष्ट्र

और आन्ध्र प्रदेश के राज्य आते थे। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद इस विशाल

साम्राज्य को बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा,

अहमदनगर और बरार की मुस्लिम सेनाओं ने 1565

में नष्ट कर दिया। कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी को रामायणकाल में पम्पा और

किष्किन्धा के नाम से जाना जाता था। हम्पी नाम हम्पादेवी के मंदिर के कारण पड़ा।

हम्पादेवी मंदिर ग्यारहवीं से तेरहवीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था।

|

| हम्पी में स्थित स्मारक एवं मंदिर |

विरुपाक्ष

मन्दिर, पत्थर का रथ, बडाव

लिंग, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, हज़ारा

राम मंदिर, कमल महल,

हाउस ऑफ़ विक्टरी,

हाथीघर आदि यहां के प्रसिद्व मंदिर एवं दर्शनीय स्थल हैं।

12. फतेहपुर सीकरी Fatehpur Sikri

फतेहपुर

सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक शहर है। यूनेस्को द्वारा सन 1986 में इसे

विश्व धरोवर स्थल में सम्मिलित किया।

सम्राट अकबर ने 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इस शहर की स्थापना की थी। 1573

में अकबर के विजयी गुजरात अभियान के बाद शहर को “विजय का शहर” फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा।

|

| पंच महल फतहपुर सीकरी |

अनूप

तलाव, पंच महल, दीवान ए खास,

बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा आदि यहां के प्रसिद्व दर्शनीय स्थल हैं।

13. खजुराहो Khajuraho

खजुराहो

, मध्यप्रदेश राज्य का एक बहुत ही खास शहर और पर्यटक स्थल है, जो अपने प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों के लिए देश भर में ही नहीं बल्कि

दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मध्यप्रदेश में कामसूत्र की रहस्यमई भूमि खजुराहो

अनादिकाल से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। छतरपुर जिले का यह

छोटा सा गाँव स्मारकों के कारण विश्व-प्रसिद्ध है, जिसके

कारण इसने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 1986 में अपना स्थान बनाया है।

खजुराहो

का प्रसिद्ध मंदिर मूल रूप से मध्य प्रदेश में हिंदू और जैन मंदिरों का एक संग्रह

है। ये सभी मंदिर बहुत पुराने और प्राचीन हैं जिन्हें चंदेल वंश के राजाओं द्वारा 950 और 1050 के बीच बनवाया था। 12 वीं

शताब्दी के अंत तक खजुराहो में लगभग 85 मंदिर थे और अब केवल 25

ही बचे हैं। ये मंदिर 20 किमी तक फैले हुए

हैं।

|

| कंदरिया महादेव मंदिर |

खजुराहो के मंदिर दो भागो में बंटे हुए है। जिसमे से एक

को वेस्टर्न ग्रुप और दूसरे को ईस्टर्न ग्रुप कहा जाता है।

वेस्टर्न

ग्रुप में सबसे ज्यादा विशाल मंदिर है। यहां पर भगवान शिव और विष्णु के काफी

ज्यादा मंदिर हैं। यहां पर स्थित जैन धर्म भी बेहद सुंदर है, यहां स्थित कंदरिया महादेव मंदिर काफी विशाल और भव्य है, यहां सूर्य मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और वाराह मंदिर भी दर्शनीय

हैं।

इस शहर

में हिन्दू धर्म के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक साथ दिखाई देते हैं।

14. सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान Sundarvan Rashtriya Udyan

सुंदरवन

राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के

सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फ़ीयर रिज़र्व क्षेत्र है। यह

क्षेत्र मैन्ग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा

संरक्षित क्षेत्र है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में

बाघों की संख्या 103 है।

यहां पक्षियों, सरीसृपों तथा रीढ़विहीन जीवों (इन्वर्टीब्रेट्स) की कई प्रजातियाँ भी पायी

जाती हैं। इनके साथ ही यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ भी मिलते हैं। वर्तमान सुंदरवन

राष्ट्रीय उद्यान 1973 में मूल सुंदरवन बाघ रिज़र्व क्षेत्र

का कोर क्षेत्र तथा 1977 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित हुआ

था। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान

घोषित किया गया था। यूनेस्को द्वारा सन 1987 में इसे विश्व धरोवर स्थल में

सम्मिलित किया।

|

| सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान |

15. एलिफेंटा की गुफ़ाएँ Elephanta ki Gufa

एलिफेंटा

को घारापुरी के पुराने नाम से जाना जाता है जो कोंकणी मौर्य की द्वीप राजधानी थी, यह तीन शीर्ष वाली महेश मूर्ति की भव्य छवि के लिए जाना जाता है, जिनमें से प्रत्येक एक अलग रूप दर्शाता है। एलिफेंटा की गुफाएं मुम्बई

महानगर के पास स्थित पर्यटकों का एक बड़ा आकर्षण केन्द्र हैं। एलिफेंटा द्वीप

महाराष्ट्र राज्य के मुम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया से 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। गुफा में बना यह

मंदिर भगवान शिव का समर्पित है, जिसे राष्ट्र कूट राजाओं

द्वारा लगभग 8वीं शताब्दी के आस पास खोज कर निकाला गया था,

जिन्होंने ए. डी. 757 - 973 के बीच इस

क्षेत्र पर राज्य किया।

एलिफेंटा

की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण हैं,

जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। गुफा के

मुख्य हिस्से में पोर्टिकों के अलावा तीन ओर से खुले सिरे हैं और इसके पिछली ओर 27 मीटर का चौकोर स्थान है और इसे 6 खम्भों की कतार

से सहारा दिया जाता है। "द्वार पाल" की विशाल मूर्तियां अत्यंत

प्रभावशाली हैं। इस गुफा में शिल्प कला के कक्षो में अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर शिव, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले

जाने, अंधकारी मूर्ति और नटराज शिव की उल्लेखनीय छवियां

दिखाई गई हैं।

|

| एलिफेंटा की गुफाएं |

इस गुफा

संकुल को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1987 में विश्व

विरासत का दर्जा दिया गया है।

16. पत्तदकल स्मारक परिसर Patdakal Smarak Parisar

पत्तदकल

स्मारक परिसर भारत के कर्नाटक राज्य में एक पत्तदकल नामक कस्बे में स्थित है। यह

अपने पुरातात्विक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। चालुक्य वंश के राजाओं ने सातवीं और

आठवीं शताब्दी में यहाँ कई मंदिर बनवाए। एहोल को स्थापत्यकला का विद्यालय माना

जाता है, बादामी को महाविद्यालय तो पत्तदकल को

विश्वविद्यालय कहा जाता है।

यहाँ कुल दस मंदिर हैं, जिनमें एक जैन

धर्मशाला भी शामिल है। यहाँ चार मंदिर द्रविड़ शैली के हैं, चार

नागर शैली के हैं एवं पापनाथ मंदिर मिश्रित शैली का है। पत्तदकल को 1987 में युनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

विरुपाक्ष

मंदिर यहाँ का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। इसे महाराज विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी

लोकमहादेवी ने 745 ई. में अपने पति की कांची के

पल्लव वंश पर विजय के स्मारक रूप में बनवाया था। यह मंदिर

कांची के कैलाशनाथ मंदिर से बहुत मिलता जुलता है।

|

| विरुपाक्ष मंदिर पत्तदकल |

इसके

अलावा संगमेश्वर मंदिर भी काफी आकर्षक है। यह मंदिर अधूरा है। इसे महाराज

विजयादित्य सत्याश्रय ने बनवाया था। यहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर को राष्ट्रकूट

वंश ने आठवीं शताब्दी में बनवाया था। निकटस्थ ही मल्लिकार्जुन मंदिर है। इसे

विक्रमादित्य की द्वितीय रानी त्रिलोकमहादेवी द्वारा 745 ई. में बनवाया गया था। यह विरुपाक्ष मंदिर का एक छोटा प्रतिरूप है।

गल्गनाथ मंदिर, कदासिद्धेश्वर मंदिर ,जम्बुलिंग

मंदिर, पापनाथ मंदिर यहां के प्रसिद्व मंदिर हैं।

17. चोल मंदिर Chole Mandir

चोल

मंदिर तमिलनाडु के दक्षिणी राज्य में स्थित हैं, जो भारत के दक्षिण

में चोल शासन के दौरान बनाए गए थे। चोल कला के महान संरक्षक थे; उनके शासनकाल के दौरान, दक्षिण भारत में सबसे शानदार

मंदिर और उत्तम कांस्य चिह्न बनाए गए थे। 11 वीं और 12 वीं शताब्दी के तीन महान चोल मंदिर हैं, तंजावुर

के बृहदीश्वर मंदिर, गंगाईकोंडचोलिसवरम के मंदिर, और दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर।

वर्ष 1987 में, यूनेस्को द्वारा बृहदेश्वर मंदिर को विश्व

विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था; गंगईकोंडचोलिसवरम के मंदिर और दारासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर को 2004

में साइट के विस्तार के रूप में जोड़ा गया था। दक्षिणी भारत के ये

तीन चोल मंदिर, द्रविड़ प्रकार के मंदिर के शुद्ध रूप के

वास्तु संकल्पना में एक उत्कृष्ट रचनात्मक उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ

में इन मंदिरों को अब “ग्रेट लिविंग चोल मंदिर” के रूप में जाना जाता है।

|

| चोल मंदिर |

18. नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान Nanda Devi Rashtriya Udyan

नंदा

देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। यूनेस्को द्वारा इन्हें क्रमशः वर्ष 1988 एवं 2005 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। इसमें नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की नेशनल पार्क की घाटी, साथ ही एक संयुक्त संयुक्त बफर जोन द्वारा निर्मित 20 किमी दूर के दो मुख्य क्षेत्रों के पास है।

1988 में साइट को नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान (भारत) के रूप में अंकित किया गया

था। 2005 में इसे वैली ऑफ फ्लॉवर नेशनल पार्क और एक बड़ा बफर

जोन शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था और इसका नाम बदलकर नंदा देवी और फूल

राष्ट्रीय उद्यान की घाटी कर दिया गया था।

|

| नंदा देवी स्थित फूलों की घाटी |

नंदा

देवी राष्ट्रीय उद्यान, हिमालय में सबसे बेहतरीन वन्य

क्षेत्रों में से एक है। इसमें नंदा देवी की चोटी प्रमुख है, जिसकी ऊंचाई 7,800 मीटर से भी अधिक है। इस उद्यान

में कोई भी मनुष्य नहीं रहता है। यह अपनी दुर्गमता के कारण कमोवेश अक्षुण्ण बना

हुआ है। यह उद्यान अनेक विलुप्त प्राय स्त्नधारियों, विशेषरूप

से हिम तेंदुआ, हिमालयी कस्तूरी मृग और भराल का निवास स्थल

है।

19. सांची स्तूप Sanchi Stup world Heritage

मध्य

प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित सांची स्तूप एक बौद्ध स्मारक है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ई.पू में कराया था, सांची स्तूप में बुद्ध के अवशेष

पाये जाते हैं , सांची के स्तूप का निर्माण बौद्ध अध्ययन एवं

शिक्षा केंद्र के रूप में किया गया था | वर्ष 1989

में इसे युनेस्को द्वारा ‘विश्व विरासत स्थल’

का दर्जा प्रदान किया गया |

|

सांची स्तूप |

- सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने तीसरी शती ई.पू में करवाया था |

- ऐसा

माना जाता है अशोक ने यहीं इस स्तूप का निर्माण इसलिये कराया क्योंकि उसकी पत्नी

देवी, जो विदिशा के एक व्यापारी की बेटी थी, का संबंध

सांची से था |

- चौदहवीं

सदी से लेकर वर्ष 1818 में जनरल टेलर द्वारा पुनः

खोजे जाने तक सांची सामान्य जन की जानकारी से दूर बना रहा |

- सर जॉन मार्शल

के नेतृत्व में 1912 से लेकर 1919 तक सांची के स्तूप की मरम्मत कराई गयी |

- सर जॉन

मार्शल ने 1919 में सांची में पुरातात्विक संग्रहालय की

स्थापना की, जिसे बाद में वर्ष 1986

में सांची की पहाड़ी के आधार पर नए संग्रहालय भवन में स्थानांतरित कर दिया गया।

- सांची में स्थित स्तूप संख्या-1 या ‘महान स्तूप’ भारत की सबसे पुरानी शैल संरचना है |

- सांची में स्तूप संख्या-1 या ‘महान स्तूप’ सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है |

- XI. सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सबसे पहले जिस स्तूप का निर्माण कराया वह सांची का स्तूप ही था|

- बौद्ध धर्म में सांची ऐतिहासिक महत्व का स्थल है,जबकि बुद्ध ने कभी भी सांची की यात्रा नहीं की थी |

- सांची का निर्माण बौद्ध अध्ययन एवं शिक्षा केंद्र के रूप में किया गया था |

- सारनाथ से मिले अशोक स्तम्भ, जिस पर चार सिंह बने हुये हैं, के जैसा ही एक अशोक स्तम्भ सांची से भी मिला है| इन स्तंभों का निर्माण ग्रीको-बौद्ध शैली में किया गया था |

- सांची का स्तूप बुद्ध के ‘महापरिनिर्वाण’ का प्रतीक है|

20 हुमायूँ का मकबरा Humyu ka Makbara

हुमायूँ

का मकबरा इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। यह नई दिल्ली

में स्थित है, वर्ष 1993 में इस इमारत समूह को युनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।

हुमायूं

की मृत्यु 1556 में हुई थी, और उसकी विधवा हमीदा बानो बेगम जिसे हाजी बेगम के रूप में भी जाना जाता है,

उसने हूमांयू की मृ्त्यु के चौदह वर्षों के बाद 1569 में इस मकबरे का निर्माण कार्य शुरू किया था।

यह सही

मायनों में मुगल शैली का पहला शानदार उदाहरण है , इस मक़बरे में वही

चारबाग शैली है, जिसने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। ।

मकबरे का निर्माण 15 लाख रुपये की लागत से किया गया था। इस

मकबरे के वास्तुकार सैयद मुबारक इब्न मिराक घियाथुद्दीन एवं उसके पिता मिराक

घुइयाथुद्दीन थे जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से विशेष रूप से बुलवाया

गया था।

|

हुमायूँ का मकबरा |

21. कुतुब मीनार Kutub Minar

कुतुब

मीनार दिल्ली में स्थित, ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊँची

मीनार है। इसकी ऊँचाई 72.5 मीटर (237.86

फीट) और व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर (9.02 फीट) हो जाता है। इसमें 379 सीढियाँ हैं, मीनार के चारों ओर बने अहाते में

भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक इसके

निर्माण काल सन 1192 के हैं। युनेस्को द्वारा वर्ष 1993

में विश्व धरोहर के रूप में

स्वीकृत किया गया है

अफ़गानिस्तान

में स्थित, जाम की मीनार से आगे निकलने की इच्छा से,

दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, ने इस्लाम फैलाने की सनक के कारण वेदशाला को तोड़कर कुतुब मीनार का

पुनर्निर्माण सन 1193 में आरंभ करवाया, परंतु केवल इसका आधार ही बनवा पाया। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें

तीन मंजिलों को बढ़ाया और सन 1369 में फीरोजशाह तुगलक ने

पाँचवीं और अंतिम मंजिल बनवाई । मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतों की एवं फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है जो कि

फूल बेलों को तोड़कर अरबी शब्द बनाए गए हैं कुरान की आयतें नहीं है। कुतुबमीनार का

वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है जिसे कुतुबदीन ने नहीं बल्कि सम्राट चन्द्रगुप्त

विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक और खगोलशास्त्री वराहमिहिर ने बनवाया था।

|

| कुतुब मीनार |

क़ुतुब

मीनार की सबसे खास बात यह है कि यहाँ परिसर में एक लोहे खंभा लगा हुआ है जिसमें ब्राह्मी

लिपि में संस्कृत में लिखा है कि विष्णु का यह स्तंभ विष्णुपाद गिरि नामक पहाड़ी

पर बना था। जिसको लगभग 2000 साल हो गए हैं लेकिन अब तक

इसमें जंग नहीं लगी है।

22. भारत की पर्वतीय रेलवे Mountain Railway Indian

दार्जिलिंग

हिमालयी रेलवे, नीलगिरि पर्वतीय रेलवे, और कालका-शिमला रेलवे को संयुक्त रूप से भारतीय पर्वतीय रेलवे कहा जाता है,

इन्हें क्रमशः 1999, 2005 एवं 2008 में यूनेस्को द्वारा वैश्विक धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था ।

दार्जिलिंग

हिमालयी रेल

दार्जिलिंग

हिमालयी रेल जिसे "टॉय ट्रेन" के नाम से भी जाना जाता है पश्चिम बंगाल

में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली एक छोटी लाइन की रेलवे

प्रणाली है। इसका निर्माण 1879 और 1881 के बीच किया गया था और इसकी कुल लंबाई 78 किलोमीटर है।

इसकी ऊँचाई स्तर न्यू जलपाईगुड़ी में लगभग 100 मीटर से लेकर

दार्जिलिंग में 2,200 मीटर तक है।

इसकी

अनुसूचित सेवाओं का परिचालन मुख्यत: चार आधुनिक डीजल इंजनों द्वारा किया जाता है; हालाँकि दैनिक कुर्सियांग-दार्जिलिंग वापसी सेवा और दार्जिलिंग से घुम

(भारत का सबसे ऊँचा रेलवे स्टेशन) के बीच चलने वाली दैनिक पर्यटन गाड़ियों का

परिचालन पुराने ब्रिटिश निर्मित बी श्रेणी के भाप इंजन, डीएचआर

778 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस रेलवे का मुख्यालय

कुर्सियांग शहर में है।

|

| दार्जिलिंग हिमालयी रेल |

नीलगिरि

पर्वतीय रेल

नीलगिरि

पर्वतीय रेल, तमिलनाडु में स्थित एक रेल प्रणाली है,

जिसे 1908 में बनाया गया था। इस रेलमार्ग पर

चलने वाली रेलगाड़ी को अपनी यात्रा के दौरान 208 मोड़ो, 16

सुरंगों और 250 पुलों से गुजरना पड़ता है। शुरूआत में इसका संचालन मद्रास रेलवे

द्वारा किया जाता था।

इस रेलवे का परिचालन आज भी भाप इंजनों द्वारा किया जाता है।

नीलगिरि पर्वतीय रेल, नवगठित सलेम मंडल के अधिकार क्षेत्र

में आता है। जुलाई 2005 में यूनेस्को ने नीलगिरि

पर्वतीय रेल को दार्जिलिंग हिमालयी रेल के विश्व धरोहर स्थल के एक विस्तार के रूप

में मान्यता दी थी और तब से इन्हें संयुक्त रूप से

"भारत की पर्वतीय रेल" के नाम से जाना जाता है।

|

| नीलगिरि पर्वतीय रेल |

कालका

शिमला रेलवे

ब्रिटिश

शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को कालका से जोड़ने के लिए 1896 में दिल्ली अंबाला कंपनी को इस रेलमार्ग के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी

गई थी। समुद्र तल से 656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कालका (हरियाणा)

रेलवे स्टेशन को छोड़ने के बाद ट्रेन शिवालिक की पहाड़ियों के घुमावदार रास्ते से

गुजरते हुए 2076 मीटर ऊपर स्थित शिमला तक जाती है।

कालका-शिमला

रेलवे लाइन पर 103 सुरंगें हैं। बडोग रेलवे स्टेशन पर 33

नंबर बड़ोग सुरंग सबसे लंबी है । रेलमार्ग पर 869 छोटे बड़े पुल हैं । पूरी लाइन पर 919 घुमाव हैं।

तीखे मोड़ों पर रेलगाड़ी 48 डिग्री के कोण पर घूमती है।

कालका-शिमला रेलवे लाइन को नैरोगेज लाइन कहते हैं। इसमें पटरी की चौड़ाई दो फीट छह

इंच है।

|

| कालका शिमला रेलवे |

24 जुलाई 2008 को इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया।

23. बोधगया का महाबोधि विहार Bodhgaya Mahabodhi Vihar

बोधगया, बिहार के गया

जिले में स्थित है। महाबोधि मंदिर

परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित चार पवित्र स्थानों में से एक है और विशेष

रूप से इसे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। पहले मंदिर का निर्माण

स्रमाट अशोक ने तीसरी शताब्दी ई.पू किया था और वर्तमान मंदिरों को 5वीं या 6ठीं शताब्दी ईसा

पूर्व के दौरान निर्मित किया गया था। इस विहार में गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी

मूर्त्ति स्थापित है. यह मूर्त्ति पदमासन की मुद्रा में है।

यह वह स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहां ज्ञान प्राप्त

किया था। इस विहार परिसर में उन सात स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध

ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सात सप्ताह व्यतीत किया था।

इसे यूनेस्को द्वारा 2002 में विश्व विरासत स्थल का

दर्जा दिया गया।

ईटों से बने 160 फुट ऊंचे

महाबोधि मंदिर का निर्माण पहली से दूसरी ईस्वी शताब्दी के दौरान किया गया था,

यह उन सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है जिसका निर्माण पूरी

तरह से ईंटों द्वारा किया गया था पवित्र बोधि वृक्ष मंदिर के पश्चिम भाग में स्थित

है। इसे भारत में पीपल के वृक्ष के रूप

में जाना जाता है। यह माना जाता है कि यह वही वृक्ष है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को

ध्यान से ज्ञान प्राप्त हुआ था।

|

बोधगया का महाबोधि विहार |

24. भीमबेटका शैलाश्रय Bhimbaitka

भीमबेटका

(भीमबैठका) मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल

है। यह आदि-मानव द्वारा बनाये गए शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए

प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता

है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिह्न हैं। यह स्थल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किमी दक्षिणपूर्व

में स्थित है। इनकी खोज वर्ष 1957-1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी।

भीमबेटका

क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भोपाल मंडल ने

अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्त्व का स्थल घोषित किया। यूनेस्को

द्वारा वर्ष 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया।

|

| भीमबेटका के शैल चित्र |

यह

स्थान महाभारत के कुन्ती पुत्र भीम से संबन्धित है एवं इसी से इसका नाम भीमबैठका (कालांतर में भीमबेटका) पड़ा।

यहाँ 600 शैलाश्रय हैं जिनमें 275 शैलाश्रय चित्रों द्वारा

सज्जित हैं। भीमबेटका क्षेत्र में प्रवेश करते हुए शिलाओं पर लिखी कई जानकारियाँ

मिलती हैं। यहाँ के शैल चित्रों के विषय मुख्यतया सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु-पक्षी,

युद्ध और प्राचीन मानव जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं।

चित्रों में प्रयोग किये गए खनिज रंगों में मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफेद हैं और कहीं-कहीं पीला और हरा रंग भी प्रयोग हुआ है, शैलाश्रयों की अंदरूनी सतहों में

उत्कीर्ण प्यालेनुमा निशान एक लाख वर्ष पुराने हैं

25. चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्व उद्यान Champaner Puratatv Udyan

चंपानेर– पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, गुजरात के पंचमहल जिले में

स्थित है। पावागढ़ की पहाड़ी लाल–पीले रंग के चट्टानों से बनी है जो भारत की सबसे पुरानी चट्टानों में से

एक है। वर्ष 2004 में इसे पुरातात्विक स्थल का दर्जा मिला था, यूनेस्को द्वारा 2004 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया।

चंपानेर– पावागढ़ में ग्यारह विभिन्न प्रकार के भवन हैं। इनमें मस्जिद, मंदिर, अनाज के भंडार, कब्र,

कुएं, दीवारें और बरामदे हैं। स्मारक पावागढ़

पहाड़ी की तलहटी और उसके आस– पास स्थित है। बड़ौदा विरासत

ट्रस्ट की सूची में इलाके के 114 स्मारक हैं।

|

कालिका माता मंदिर चंपानेर पावागढ़ |

गुजरात

के सोलंकी राजाओं और फिर खिची चौहानों के शासनकाल में पावागढ़ की पहाड़ी हिन्दुओं

के लिए प्रसिद्ध किला था।

सुल्तान

महमूद बेगदा ने 1484 में इस किले पर कब्जा किया

था और इसका नाम मुहम्मदाबाद रख दिया।

ये

स्मारक मौलिया पठार पर स्थित है, जो कि पहाड़ पर है

मंदिर 10वीं-11वीं सदी में बना था, जिसमें

सिर्फ गुधमनदपा और अंतराला ही बचे हैं। अन्य मंदिर हिन्दू और जैन संप्रदायों के

हैं और लगभग 13वीं से 15वीं शताब्दी के

बीच बने हैं।

सभी

मंदिर नागर शैली में बने हैं। इनमें गर्भगृह,मंडप और प्रवेश

द्वार है।

चंपानेर

के ऐतिहासिक स्मारकों में दुर्ग की श्रृंखला है।

बुर्जों

और खूबसूरत बालकनियों वाले किलों में बलुआ पत्थर लगे हैं। इनमें से सबसे

महत्वपूर्ण मस्जिद जामा मस्जिद है और यह शाही बाड़े से 50 मीटर पूर्व स्थित है। जामा मस्जिद हिन्दू-मुस्लिम वास्तुकला का आदर्श

नमूना है।

26. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CST Vishv Virasat

छत्रपति

शिवाजी महाराज टर्मिनस, पूर्व में जिसे विक्टोरिया

टर्मिनस कहा जाता था, एवं अपने लघु नाम वी.टी., या सी.एस.टी. से अधिक प्रचलित है। यह भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का

एक ऐतिहासिक रेलवे-स्टेशन है, जो मध्य रेलवे,

भारत का मुख्यालय भी है। यह भारत के व्यस्ततम स्टेशनों में से एक है,

जहां मध्य रेलवे की मुंबई में, व मुंबई उपनगरीय

रेलवे की मुंबई में समाप्त होने वाली रेलगाड़ियां रुकती व यात्रा पूर्ण करती हैं।

आंकड़ों के अनुसार यह स्टेशन ताजमहल के बाद; भारत का

सर्वाधिक छायाचित्रित स्मारक है।

इस

स्टेशन की अभिकल्पना फ्रेडरिक विलियम स्टीवन्स, वास्तु सलाहकार 1887-1888

ने की थी। स्टीवन ने नक्शाकार एक्सल हर्मन द्वारा खींचे गये इसके एक

जल.रंगीय चित्र के निर्माण हेतु अपना शुल्क लिया था। स्टीवन नें यूरोप के कई

स्टेशनों का अध्ययन किया, इसके अंतिम रूप में लंदन के सेंट

पैंक्रास स्टेशन की झलक दिखाई देती है। इसे पूरा होने में दस वर्ष लगे और तब इसे

महारानी विक्टोरिया के नाम पर विक्टोरिया टर्मिनस कहा गया। सन 1996 में इस स्टेशन का नाम मराठा शूरवीर शासक छत्रपति शिवाजी के नाम पर

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बदला गया।

|

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस |

यूनेस्को द्वारा वर्ष 2004 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित

किया।

इस

स्टेशन की इमारत विक्टोरियन गोथिक शैली में बनी है। इस इमारत में विक्टोरियाई

इतालवी गोथिक शैली एवं परंपरागत भारतीय स्थापत्यकला का संगम झलकता है। यह स्टेशन

अपनी उन्नत संरचना व तकनीकी विशेषताओं के साथए उन्नीसवीं शताब्दी के रेलवे

स्थापत्यकला आश्चर्यों के उदाहरण के रूप में खड़ा है।

27. लाल किला Red Fort World Heritage

लाल

किला दिल्ली का एक ऐतिहासिक किला है। 1856 तक इस किले पर

लगभग 200 वर्षों तक मुगल वंश के सम्राटों का राज था।

लाल

किले को पांचवें मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा 1639 में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनाया था। इस किले के

मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद थे।यूनेस्को द्वारा 2007 में इसे

विश्व धरोहर घोषित किया गया।

यह किला यमुना नदी के किनारे स्थित

है। इसे बाहरी हमलों से बचाने के लिए इसके चारों ओर एक विशाल दीवार बनाई गई थी।

इसकी दीवार का निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, इन लाल दीवारों के कारण ही इसका नाम लाल किला पड़ा। लाल किले को अष्टकोणीय

आकार में बनाया गया है। इस पूरे किले पर संगमरमर से सजावट की गई है। लाल किला मुगल, हिंदू और फारसी स्थापत्य शैली से मिलकर बना हुआ है। इस बड़े किले के अंदर

परिसर के भीतर, मोती मस्जिद, नौबत खाना

जैसी बड़ी इमारतें हैं जो पहले संगीत कक्ष हुआ करती थी। मुमताज़ और रंग महल,

जो महिलाओं की जगह और एक संग्रहालय था, यहाँ

पर मुग़ल काल की सभी कलाकृतियां उपस्थित है। लाल किले के महलों और इमारतो में कई

उद्यान, मंडप और सजावटी मेहराब हैं। लाल किला इतिहास के सबसे

अच्छी स्मारकों में से एक है ,लाल किले में एक चांदी की छत

थी जिसको बाद में पैसे जुटाने के लिए तांबे की छत के साथ बदल दिया गया। इसके बाद

साल 1793 में, नादिर शाह ने लाल किले

पर कब्जा कर लिया और किले से मूल्यवान संपत्ति छीन ली। मराठों ने 16 वें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हराया और 20 वर्षों

तक दिल्ली पर शासन किया। बाद में उन्हें अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया और कोहिनूर

हीरे सहित जो सभी मूल्यवान संपत्ति किले के अंदर रखी थी वो छीन ली। अंग्रेजों ने

बहादुर शाह ज़फ़र का मुकुट, शाहजहाँ का शराब का प्याला और भी

बहुत कुछ कीमती सामान को लूट लिया और ब्रिटेन भेज दिया।

|

| लाल किला दिल्ली |

28. जंतर मंतर Jantar Mantar vishv virasat

जंतर

मंतर जयपुर में स्थित है, सवाई जय सिंह द्वारा पाँच

जगहों पर खगोलीय वेधशालाऐं बनवाई गई जो जयपुर, दिल्ली,

उज्जैन, मथुरा व बनारस में स्थित है। इन सभी

वेधशालाओं में जयपुर का जंतर मंतर सबसे विशाल है 1728 में इसका

निर्माण प्रारंभ किया गया व इसे बनने में दस साल का समय लगा। यूनेस्को द्वारा वर्ष

2010 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया।

|

जंतर मंतर |

यहाँ

मौजूदा उपकरण बेहद प्राचीन होकर भी आधुनिकता का प्रमाण देते हैं। इन उपकरणों से

समय को मापा जाता है, भविष्य में आने वाले ग्रहण के

बारे में पता लगाया जाता है व तारों की गति का अंदाज़ा लगाया जाता है। जंतर मंतर

का निर्माण भारत के सबसे अव्वल कार्यों में से एक है। इन उपकरणों से भारत के

खगोलशास्त्रियों व गणितज्ञों के उच्च दर्जे की बुद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है।

|

| जयप्रकाश यंत्र |

जंतर मंतर के द्वारा ज्योतिषीय व खगोलीय घटनाओं

की समय.समय पर उचित भविष्यवाणी की जाती रही है और दुनियाभर से प्रसिद्धि बटोरी है।

राजा ने यहाँ मौजूदा सभी उपकरण पत्थरों से बने हैं। पहले इन उपकरणों को अस्थायी

रूप से निरीक्षण करने के लिए लकड़ी से बनाया गया था फिर सब निर्धारित होने के बाद

इन यंत्रों को पत्थर से बनाया गया है।

वृत

सम्राट यंत्र, लघु सम्राट यंत्र, रामयंत्र, जयप्रकाश यंत्र, सम्राट

यंत्र, दिशा यंत्र, ध्रुवदर्शक यंत्र,

क्रांति वृत यहां पर स्थित खगोलविज्ञान से सम्बन्धित यंत्र हैं, जो प्राचीन समय में भारत के खगोल विज्ञान के उच्च कोटि के ज्ञान के घोतक

हैं।

29. पश्चिमी घाट Western Coast

भारत के

पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्रि कहते हैं। यह दो भागों में बांटी जाती है-उत्तरी सहयाद्रि व दक्षिणी सहयाद्रि| इसे महाराष्ट्र व कर्नाटक में ‘सहयाद्रि’’ और केरल में ‘सहय पर्वतम’ कहा

जाता है| दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ-साथ यह

पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600

किलोमीटर लम्बी है। विश्व में जैविकीय विवधता के लिए

यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां

स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र,

गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु

तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों

को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है।"

यह

पर्वतश्रेणी महाराष्ट्र में कुंदाइबारी दर्रे से आरंभ होकर, तट के समांतर, सागरतट से 30

किमी से लेकर 100 किमी के अंतर से लगभग 4000 फुट तक ऊँची दक्षिण की ओर जाती है। यह श्रेणी कोंकण के निम्न प्रदेश एवं

लगभग 2000 फुट ऊँचे दकन के पठार को एक दूसरे से विभक्त करती

है। इसपर कई इतिहासप्रसिद्ध किले बने हैं। कुंदाईबारी दर्रा भरुच तथा दकन पठार के

बीच व्यापार का मुख्य मार्ग है। इससे कई बड़ी बड़ी नदियाँ निकलकर पूर्व की ओर बहती

हैं।

इसमें

तीन प्रसिद्ध दर्रे हैं-

थाल घाट से

होकर बंबई-आगरा-मार्ग जाता है। कलसूबाई चोटी सबसे ऊँची (5427 फुट) चोटी है।

भोर घाट से बंबई-पूना मार्ग गुजरता है।

भोर घाट से बंबई-पूना मार्ग गुजरता है।

पालघाट

नीलगिरि पठार के दक्षिण में स्थित प्रसिद्ध दर्रा है । यह दर्रा 25 किमी चौड़ा तथा सागरतल से 1000 फुट ऊँचा है।

महाबलेश्वर, पंचगनी, माथेरान,अंबेली घाट,

कुद्रेमुख, कोडागु और लोनावाला-खंडाला जैसे

पर्वतीय पर्यटन केंद्र इसी श्रेणी में स्थित हैं| शरावती नदी

पर स्थित गरसोप्पा या जोग प्रपात भी पश्चिमी घाट में स्थित है, जोकि भारत के सर्वाधिक ऊँचे जलप्रपातों में से एक है|

30. राजस्थान के पहाडी दुर्ग Rajsthan ke Pahdi Durg

राजस्थान में स्थित छह पहाड़ी किलों के समूह को राजस्थान पहाडी

दुर्ग कहा जाता है, ये दुर्ग हैं- चित्तोड़गढ़ किला,

कुम्भलगढ़ किला,रणथम्भोर किला, आमेर किला, जैसलमेर किला एवं गागरोन किला ,

यूनेस्को द्वारा वर्ष 2013 में इन किलों को

सयुक्त रूप से विश्व धरोहर घोषित किया गया।

अपने

वैभव शाली महलों और हवेलियों के लिए विख्यात राजस्थान पहले राजपुताना नाम से जाना

जाता था। उस दौरान विभिन्न-विभिन्न हिस्सों में बंटे इस

राज्य में कई महान शासकों ने शासन किया। राज्य में शासन के दौरान कई महान शासकों

ने विभिन्न इमारतों का निर्माण कराया,जिनमें से ये छ पहाड़ी

किले पूरे विश्व में प्रति़द्ध हैं।

चित्तोड़गढ़

किला

7 वीं शताब्दी में मौर्य शासकों

द्वारा निर्मित चित्तोड़गढ़ किला, का नाम मौर्य शासक, चित्रांगदा मोरी के नाम पर रखा गया था, जिसपर बाद

में सिसोदिया वंश ने शासन किया।

राजस्थान का भव्य किला 180

मीटर ऊँची पहाड़ी पर स्थित लगभग 700 एकड के क्षेत्र में फैला

हुआ है। इस किले में चार राजसी महल, 19 मंदिर, 20 जलाशय, आदि शामिल हैं, यह

वास्तुकला प्रवीणता का एक प्रतीक है ,इस किले में स्थित कुंभ

श्याम मंदिर, मीरा बाई मंदिर, आदि वरहा

मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर और विजय स्तम्भ आदि की वास्तुकला

शुद्ध राजपूताना शैली को दर्शाता है।

|

| चित्तोड़गढ़ किला |

कुम्भलगढ़

किला

अरावली की पश्चिमी सीमा में स्थित,

कुंभलगढ़ किला का निर्माण 15 वीं शताब्दी राणा

कुंभ ने कराया । इस दुर्ग के पूर्ण निर्माण में 15 साल (1443-1458)

लगे थे। दुर्ग का निर्माण पूर्ण होने पर महाराणा कुम्भ ने सिक्के

बनवाये थे जिन पर दुर्ग और इसका नाम अंकित था।

कुम्भलगढ़, चित्तौड़गढ़

किले के बाद राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा किला है, जिसके

दीवारे एकदम चाइना की दीवारों के सामना है, चीन की महान

दीवार के बाद यह एशिया की दूसरी सबसे लम्बी दीवार है। कुम्भलगढ़ भी अपने शानदार

महलों के लिए प्रसिद्ध है जिसमें बादल महल भी शामिल है । यह ईमारत 'बादलों के महल' के नाम से भी जानी जाती है। इस दुर्ग

के अंदर 360 से ज्यादा मंदिर हैं जिनमे से 300 प्राचीन जैन मंदिर तथा बाकि हिन्दू मंदिर हैं। इस दुर्ग के बनने के बाद

ही इस पर आक्रमण शुरू हो गए लेकिन एक बार को छोड़ कर ये दुर्ग प्राय: अजेय ही रहा

है।

|

| कुम्भलगढ़ किला |

रणथम्भोर

किला

रणथम्भोर

किला, रणथम्भोर नेशनल पार्क के भीतर ही स्थित है, जो सफेद

बाघों के लिए मशहूर है। आठवीं शताब्दी में निर्मित रणथम्भोर किला का निर्माण नागिल

जाट ने करवाया था इसका निर्माण 944 में हुआ था, बहुत समय तक इस दुर्ग पर जाट राजाओं का शासन रहा।

7 किमी भौगोलिक क्षेत्र में फैले इस किले में विभिन्न हिंदू और जैन मंदिर के साथ एक मस्जिद भी है। आवासीय और प्रवासी पक्षियों की एक बड़ी विविधता यहां देखी जा सकता है, क्योंकि किले के आसपास कई जल निकायों उपस्थित हैं। रणथंभौर के किले पर बहुत आक्रमण हुए जिसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबदीन ऐबक से शुरू हुई और बादशाह अकबर तक चलती रही, लेकिन 17 वीं शताब्दी में मुगलों ने जयपुर के महाराजा को यह किला उपहार में दिया।

7 किमी भौगोलिक क्षेत्र में फैले इस किले में विभिन्न हिंदू और जैन मंदिर के साथ एक मस्जिद भी है। आवासीय और प्रवासी पक्षियों की एक बड़ी विविधता यहां देखी जा सकता है, क्योंकि किले के आसपास कई जल निकायों उपस्थित हैं। रणथंभौर के किले पर बहुत आक्रमण हुए जिसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबदीन ऐबक से शुरू हुई और बादशाह अकबर तक चलती रही, लेकिन 17 वीं शताब्दी में मुगलों ने जयपुर के महाराजा को यह किला उपहार में दिया।

आमेर

किला

अपनी

कलात्मक हिंदू शैली के लिए प्रसिद्ध , आमेर किला जयपुर से

4 किमी दूर स्थित है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से परिपूर्ण

यह समृद्ध किला अपने आपमें बे-मिसाल हैं। इस ऐतिहासिक किले को राजा मानसिंह,

राजा जयसिंह, और राजा सवाई सिंह ने बनवाया था जो अपनी 200 साल पुरातन की ऐतिहासिक गौरवशाली गाथा

प्रस्तुत करता है।

इस किले को लाल पत्थरों से बनाया गया है और इस महल के गलियारे

सफ़ेद संगमरमर के बने हुए हैं। यह किला काफी ऊंचाई पर बना हुआ है इसलिए इस तक

पहुँचने के लिए काफी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। शीश-महल की खूबसूरती आमेर में मुख्य

प्रवेश सूरज पोल है, जो पहले मुख्य आंगन जलेब चौक की ओर जाता

है। यह वह जगह थी जहां सेनाएं विजय परेड किया करती थीं। आमेर में ही है चालीस

खम्बों वाला वह शीश महल मौजूद है, जहाँ माचिस की तीली

जलाने पर सारे महल में दीपावलियाँ आलोकित हो उठती है।

|

| आमेर किला |

जैसलमेर

किला

जैसलमेर

की शान, जैसलमेर किले का निर्माण 1156 ई0 में एक भाटी राजपूत शासक जैसल द्वारा त्रिकुरा पहाड़ी के शीर्ष पर

किया गया था। शहर के बीचों-बीच इस किले को 'सोनार किला'

या 'स्वर्ण किले' के रूप

में भी जाना जाता है क्योंकि यह पीले बलुआ पत्थर का किला सूर्यास्त के समय सोने की

तरह चमकता है। तस्वीरों में निहारे गोल्डन सिटी को कई ऐतिहासिक लड़ाइयों का गवाह रह

चुका, जैसलमेर किला ऐतिहासिक धरोहर है। यह एक विशाल 99 बुर्जों वाला किला है।

वर्तमान में, यह शहर की

आबादी के एक चौथाई के लिए एक आवासीय स्थान है। किला परिसर में कई कुयें हैं जो

यहाँ के निवासियों के लिए पानी का नियमित स्रोत हैं। किला राजपूत और मुगल स्थापत्य

शैली का आदर्श संलयन दर्शाता है। राजस्थान के अन्य किलों की तरह, इस किले में भी अखाई पोल, हवा पोल, सूरज पोल और गणेश पोल जैसे कई द्वार हैं। सभी

द्वारों में अखाई पोल या प्रथम द्वार अपनी शानदार स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध

है।

|

| जैसलमेर किला |

गागरोन

किला

गागरोन

किला का निर्माण डोड राजा बीजलदेव ने बारहवीं सदी में करवाया था और 300 साल तक यहां खीची राजा रहे। काली सिंध नदी और आहु नदी के संगम पर स्थित,

यह किला चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। यही नहीं यह भारत का

एकमात्र ऐसा किला है जिसकी नींव नहीं है।

भारत के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामील,

गागरोन किले के प्रवेश द्वार के निकट ही सूफी संत ख्वाजा हमीनुद्दीन

चिश्ती की दरगाह है। यहां हर वर्ष तीन दिवसीय उर्स मेला भी लगता है। यह भारत का

एकमात्र ऐसा किला है, जिसके तीन परकोटे हैं। अमूमन

सभी किलों के किलो के दो ही परकोटे होते हैं।

|

| गागरोन किला |

31. ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान

महान

हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान (GHNP) हिमाचल प्रदेश

के कुल्लू जिले में है।

यह

उद्यान कुल्लू जिले के पश्चिमी भाग में स्थित है। 1984 में बनाए गए इस पार्क को 1999 में राष्ट्रीय पार्क

घोषित किया गया , 1171 वर्ग

किमी. में विस्तृत इस पार्क को

2014 में युनेस्को द्वारा ‘विश्व

विरासत स्थल’ का दर्जा प्रदान किया|

यह पार्क अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।

इसमें 25 से अधिक प्रकार के वन, 800 प्रकार के पौधे औऱ 180 से अधिक पक्षी प्रजातियों का वास है। इस पार्क का 754.4 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कोर जोन, 265.6 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ईकोजोन में व 61 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र

तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य व 90 किलोमीटर वर्ग का क्षेत्र सैंज वन्यजीव अभयारण्य में

आता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र में एशियाई काले भालू, हिमालयी कस्तूरी मृग, नीली भेड़,हिमालयी ताहर,हिम तेंदुआ,पश्चिमी

ट्रैगोपान आदि अनेक जीव प्रजातियाँ पायी जाती हैं| अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ(IUCN) की रेड लिस्ट

में शामिल लगभग 25 संकटापन्न पादपों की प्रजातियाँ इस पार्क

में पायी जाती हैं, यहां समशीतोष्ण एवं एलपाइन वन पाए जाते

हैं। यहां कुछ वर्जिन कोनीफेरस वन है। एलपाइन चारागाह और ग्लेशियर का विशाल

क्षेत्र इस पार्क का बड़ा हिस्सा है।

|

ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान |

32. रानी की वाव Rani ki Vav

रानी की

वाव गुजरात के पाटण ज़िले में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी,सीढ़ीदार कुआँ है। यह बावड़ी एक भूमिगत संरचना है

जिसमें सीढ़ीयों की एक श्रृंखला, चौड़े चबूतरे, मंडप और दीवारों पर मूर्तियां बनी हैं जिसके जरिये गहरे पानी में उतरा जा

सकता है। यह सात मंजिला बावड़ी है जिसमें पांच निकास द्वार है और इसमें बनी 800 से ज्यादा मूर्तियां आज भी मौजूद हैं। यह

बावड़ी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित स्मारक है, यूनेस्को द्वारा इसे 2014 मे विश्व विरासत स्थल में

सम्मिलित किया गया।

पाटण को

पहले अन्हिलपुर के नाम से जाना जाता था, जो गुजरात की पूर्व

राजधानी थी। रानी की वाव का निर्माण रानी उदयामती ने अपने पति राजा भीमदेव की

याद में वर्ष 1063 में करवाया था।

|

| रानी की वाव |

भूगर्भीय

बदलावों के कारण आने वाली बाढ़ और लुप्त हुई सरस्वती नदी के कारण यह बहुमूल्य

धरोहर तकरीबन 700 सालों तक गाद की परतों तले दबी रही।

भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा बाद में इसे

खोजा गया। वाव के खंभे सोलंकी वंश और उसके आर्किटेक्चर के नायाब नमूने हैं। वाव की

दीवारों और खंभों पर ज्यादातर नक्काशियां राम, वामन, महिषासुरमर्दिनी, कल्कि जैसे अवतारों के कई रूपों

में भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इस वाव में एक छोटा द्वार भी है, जहां से 30 कि.मी लंबी रहस्यमयी सुरंग निकलती है, जो

पाटण के सिद्धपुर में जाकर खुलती है। इस खुफिया रास्ते का इस्तेमाल राजा और उसका

परिवार युद्ध के वक्त कर सकता था। यह वाव 64 मीटर लंबा,

20 मीटर चौड़ा तथा 27 मीटर गहरा है। रानी की

वाव विश्व की इकलौती बावड़ी है, जो यूनेस्कों की विश्व धरोहर

सूची में शामिल है।

|

| रानी की वाव |

इसे जल

प्रबंधन प्रणाली में भूजल संसाधनों के उपयोग की तकनीक का बेहतरीन उदाहरण माना है। 11वीं सदी का भारतीय भूमिगत वास्तु संरचना का अनूठे प्रकार का सबसे विकसित

एवं व्यापक उदाहरण है यह, जो भारत में वाव निर्माण के विकास

की गाथा दर्शाता है

सात

मंजिला यह वाव मारू.गुर्जर शैली को दर्शाता है।

जुलाई 2018 में ;(RBI) भारतीय रिज़र्व बैंक, द्वारा ₹100 के नोट पर इसे चित्रित किया गया है ।

33. नालन्दा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय Nalanda Maha vihar

नालंदा

विश्वविद्यालय बिहार के पटना से 95 किलोमीटर, राजगीर से 12 किलोमीटर, बोधगया

से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस

विश्वविद्यालय के खंडहरों को अलेक्जेंडर कनिंघम ने तलाशकर बाहर निकाला था

यह

विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। विकसित स्थिति में इसमें

विद्यार्थियों की संख्या करीब 10000 एवं अध्यापकों की संख्या 2000 थी। सातवीं शती में जब ह्वेनसाङ आया था उस समय 10000 विद्यार्थी और 1510 आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय

में थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया,

जापान, चीन, तिब्बत,

इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी

शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षाप्राप्त स्नातक बाहर जाकर

बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय को नौवीं शताब्दी से बारहवीं

शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी।

2016

में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया।

इस

विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 450-470

ने की ।

यह

विश्वविद्यालय बहुत ही सुनियोजित ढंग से एक विशाल क्षेत्र में बना हुआ है। इसका

पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार

था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और

मंदिर थे। मंदिरों में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ स्थापित थीं। केन्द्रीय विद्यालय

में सात बड़े कक्ष थे और इसके अलावा तीन सौ अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ

करते थे। आठ विशाल भवन, दस मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे

तथा झीलें भी थी।

|

नालन्दा महाविहार |

समस्त

विश्वविद्यालय का प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे जो भिक्षुओं द्वारा

निर्वाचित होते थे।

इस

विश्वविद्यालय में तीन श्रेणियों के आचार्य थे जो अपनी योग्यतानुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में

आचार्य शीलभद्र,आचार्य धर्मपाल, आचार्य चंद्रपाल,आचार्य गुणमति और आचार्य स्थिरमति

प्रमुख थे। 7 वीं सदी में

ह्वेनसांग के समय इस विश्व विद्यालय के प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे जो एक महान

आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे।

इस श्वविद्यालय में प्रवेश तीन कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद

मिलता था।

इस

विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान द्वारा शिक्षा देते थे। इसके

अतिरिक्त पुस्तकों की व्याख्या भी होती थी

यहाँ

महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबन्धु, असंग तथा धर्मकीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाये जाते थे। व्याकरण, दर्शन,

शल्यविद्या, ज्योतिष, योगशास्त्र

तथा चिकित्साशास्त्र भी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत थे। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक

काँसे की मूर्तियो के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि कदाचित् धातु की

मूर्तियाँ बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन होता था। यहाँ खगोलशास्त्र अध्ययन के लिए

एक विशेष विभाग था।

नालंदा

में नौ तल का एक विराट पुस्तकालय था जिसमें 3 लाख से अधिक

पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। यह 'रत्नरंजक' 'रत्नोदधि' 'रत्नसागर' नामक तीन

विशाल भवनों में स्थित था। 'रत्नोदधि' पुस्तकालय

में अनेक अप्राप्य हस्तलिखित पुस्तकें संग्रहीत थी। इनमें से अनेक पुस्तकों की

प्रतिलिपियाँ चीनी यात्री अपने साथ ले गये थे।

यहां

छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे

यहां

छात्रों का अपना संघ था। वे स्वयं इसकी व्यवस्था तथा चुनाव करते थे।

यहां

पर शिक्षा, भोजन, वस्त्र औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे

इस

विश्वविद्यालय को तुर्कों के आक्रमणों से बड़ी क्षति पहुँची। 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जला कर पूर्णतः नष्ट कर दिया।

इस कांड में हजारों दुर्लभ पुस्तकें जलकर राख हो गईं। महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो

गए। कहा जाता है कि वहां इतनी पुस्तकें थीं कि आग लगने के बाद भी 3 माह तक

पुस्तकें धू-धू करके जलती रहीं।

34. कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान Kanchan Janga Rashtriya Udyan

कंचनजंगा

राष्ट्रीय उद्यान या कंचनजंगा (हाइ ऑलटिट्यूड) राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में

स्थित है। इसका यह नाम कंचनजंगा पर्वत से पड़ा जो 8586 मीटर उंचा एवं यह विश्व का तीसर सबसे

ऊँचा शिखर है। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल 1784 वर्ग

कि,मी है ।

कंचनजंगा

राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1977 में की गई।

इसे

वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया।

कंचनजंघा

पर्वत का दूसरा नाम कोंगलोचु है, जिसका शाब्दिक अर्थ बर्फ़ का

सर्वोच्च पर्दा है,यहाँ की पारिस्थितिकी अछूती है इसलिए यह

जानवरों के लिए सुरक्षित है। यहाँ जानवरों की कई प्रजातियाँ जैसे कि हिम तेंदुआ,

हिमालय काला भालू, लाल पांडा, एवं बार्किंग हिरण ;भौंकने वाला हिरण, आदि जाती हैं। क्योंकि उद्यान के कुछ भागों में अभी भी इंसानों द्वारा खोज

बाकी है अतः उद्यान में नई प्रजातियाँ मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। यहाँ पाए

जाने वाले पौधों में ओक,देवदार, संटी,

मेपल और विलो आदि सम्मिलित हैं। यहाँ जड़ी-बूटी एवं अन्य औषधीय

पौधों के साथ-साथ अधिक उंचाई वाले क्षेत्रों में अल्पाइन घास एवं झाड़ियाँ भी पाई

जाती हैं। इस उद्यान में कई पक्षी जैसे कि रक्त तीतर, सत्ये

ट्रेगोपेन, ओस्प्रे, हिमालयन ग्रिफ्फोन,

लेमर्गियर एवं ट्रेगोपेन तीतर आदि भी देखे जा सकते हैं।

|

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान |

35. चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स Chandigarh Capital Complex

चंडीगढ़

कैपिटल कॉम्प्लेक्स भारत के चंडीगढ़ शहर के सेक्टर-1 में स्थित है। इसको

ली कोर्बुज़िए द्वारा डिजाइन किया गया, ली कोर्बुज़िए एक स्विस-फ़्रांसीसी

आर्किटेक्ट, रचनाकार, नगरवादी, लेखक व रंगकार, थे और एक नई विधा के अग्रणी थे,

जिसे आजकल आधुनिक आर्किटेक्चर या अंतर्राष्ट्रीय शैली कहा जाता है।

चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में

फैला हुआ है और यह चंडीगढ़ की वास्तुकला का अदभुत उदाहरण है। इसमें तीन इमारतें,तीन स्मारक और एक झील है जिनमें विधान सभा,

सचिवालय, उच्च न्यायालय, मुक्त हस्त स्मारक, ज्यामितीय पहाड़ी और टॉवर ऑफ

शैडोज़ शामिल हैं।

|

| चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स |

इसे

वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया।

36. अहमदाबाद का ऐतिहासिक नगर Ahmadabad Nagar

अहमदाबाद

का ऐतिहासिक नगर या पुराना अहमदाबाद, गुजरात राज्य के

अहमदाबाद नगर का ही एक भाग है । 11 वी शताब्दी के आस

पास अहमदाबाद आशावल के नाम से जाना जाता था, उस समय राजा आशा

भील का शासन था। आधुनिक शहर की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने 1411 में गुजरात सल्तनत के रूप में की थी।

वर्ष

2017 में यूनेस्को द्वारा अहमदाबाद को वर्ल्ड

हेरिटेज सिटी घोषित किया।

यूनेस्को

के इस ऐलान के साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आने वाला अहमदाबाद भारत का पहला शहर बन

गया है, अहमदाबाद को 'पूर्व के बोस्टन' के नाम से जाना जाता है।

|

| अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी |

|

| अक्षरधाम मंदिर अहमदाबाद |

अहमदाबाद

15वीं शताब्दी से ही अपने कपड़ों के कारोबार के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र से

ज्यादा दूर न होने के कारण व्यापार की सही परिस्थिति होने से अहमदाबाद खूब

फला-फूला।

यूनेस्को

द्वारा अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है साबरमती

नदी के किनारे बसाया गया शहर। यह शहर एक दीवार को बनाकर उसके अंदर बसाया गया था।

इसमें लगभग 100 मोहल्ले थे। इस शहर के चारों ओर बनी

दीवार के 12 दरवाजे हैं जिनका अस्तित्व आज भी उपस्थित है।

महात्मा गांधी ने यहां 30 लगभग वर्षों तक रहकर आजादी की

लड़ाई को आगे बढ़ाया।

37. मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेंबल

मुंबई

का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेंबल 19 वीं सदी के

विक्टोरियन नियो गोथिक सार्वजनिक भवनों और 20 वीं सदी के

आर्ट डेको भवनों का एक संग्रह है जो महाराष्ट्र में मुंबई के फोर्ट इलाके में है।

ओवल

मैदान के पूर्व कि ओर मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई

विश्वविद्यालय और राजाबाई टॉवर की इमारते है जो 19 वीं सदी के विक्टोरियन गोथिक शैली की है। ओवल मैदान के पश्चिम कि ओर

आर्ट डेको इमारते है जिनमे निजी स्वामित्व वाली आवासीय इमारतें है और इरोस

सिनेमा भी। इसे

सन 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर

स्थल में शामिल किया गया है।

38. गुलाबी शहर Jaipur

रास्थान

की राजधानी जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है।

जयपुर

अपनी समृद्ध भवन निर्माण-परंपरा, सरस-संस्कृति और ऐतिहासिक

महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर तीन ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जयपुर

शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से

होती है जो यहाँ के स्थापत्य की खूबी है। 1876 में तत्कालीन

महाराज सवाई रामसिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिज़ाबेथ प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज

अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। तभी से शहर का नाम

गुलाबी नगरी पड़ा है। राजा जयसिंह द्वितीय के नाम पर ही इस शहर का नाम जयपुर पड़ा।

जयपुर भारत के टूरिस्ट सर्किट गोल्डन ट्रायंगल (India's Golden Triangle) का हिस्सा भी है। इस गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा

और जयपुर आते हैं

इसे सन 2019 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल

किया गया है।

जयपुर

को आधुनिक शहरी योजनाकारों द्वारा सबसे नियोजित और व्यवस्थित शहरों में से गिना

जाता है। इस शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य है।

|

| हवा महल जयपुर |

शहर

चारों ओर से दीवारों और परकोटों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश के

लिए सात दरवाजे हैं। बाद में एक और द्वार भी बनाया गया जो न्यू गेट कहलाता है

यहां महाराजा

के महल, औहदेदारों की हवेली और बाग बगीचे, ही नहीं बल्कि आम

नागरिकों के आवास और राजमार्ग बनाये गये। गलियों का और सडकों का निर्माण वास्तु के

अनुसार और ज्यामितीय तरीके से किया गया,नगर को सुरक्षित रखने

के लिये, इस नगर के चारों ओर एक परकोटा बनवाया गया। पश्चिमी

पहाडी पर नाहरगढ का किला बनवाया गया। पुराने दुर्ग जयगढ में हथियार बनाने का

कारखाना बनवाया गया, जिसे देख कर आज भी वैज्ञानिक चकित हो

जाते हैं, इस कारखाने और अपने शहर जयपुर के निर्माता सवाई

जयसिंह की स्मॄतियों को संजोये विशालकाय जयबाण तोप आज भी सीना ताने इस नगर की

सुरक्षा करती महसूस होती है। महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर को नौ आवासीय खण्डों

में बसाया, जिन्हें चौकडी कहा जाता है, इनमे सबसे बडी चौकडी सरहद में राजमहल,रानिवास,जंतर मंतर,गोविंददेवजी का मंदिर, आदि हैं, शेष चौकडियों में नागरिक आवास, हवेलियां और कारखाने आदि बनवाये गये।

|

| सिटी पैलेस जयपुर |

शहर में

बहुत से पर्यटन आकर्षण हैं, जैसे जंतर मंतर,

हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंददेवजी

का मंदिर, श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज मंदिर, बी एम बिड़ला तारामण्डल, आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग आदि।

39. रामप्पा मंदिर (रुद्रेश्वर मंदिर)

रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर भारत दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य के मुलुंड जिले के पालमपेट गॉंव में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।

इस मंदिर में स्थित शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सन् 1213 ईसवी में काकाकतीय साम्राज्य के शासक गणपति देव के सेनापति रेचारला रुद्रदेव ने करवाया था यूनेस्को ने 25 जुलाई 2021 में इस मंदिर को अपनी विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा ।

|

रामप्पा मंदिर (रुद्रेश्वर मंदिर) |

40 धौलावीरा विश्व धरोहर स्थल

धोलावीरा गुजरात राज्य किस जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध पुरास्थल एवं विश्व धरोहर स्थल है यह स्थल अब तक ज्ञात सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है यहां सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कई अवशेष और स्थल पाये गये है ।यूनेस्को ने 27 जुलाई 2021 में इस स्थल को अपनी विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा ।

|

| धौलावीरा विश्व धरोहर स्थल के अवशेष |

- यह दक्षिण एशिया में सबसे अनूठी और अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक है।

- इसकी खोज वर्ष 1968 में पुरातत्त्वविद् जगतपति जोशी द्वारा की गई थी।

- पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला और हड़प्पा तथा भारत के हरियाणा में राखीगढ़ी के बाद धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) का पांँचवा सबसे बड़ा महानगर है।

- IVC जो कि आज पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में पाई जाती है, लगभग 2,500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फली-फूली। यह मूल रूप से एक शहरी सभ्यता थी तथा लोग सुनियोजित और अच्छी तरह से निर्मित कस्बों में रहते थे, जो व्यापार के केंद्र भी थे।

- साइट में एक प्राचीन आईवीसी/हड़प्पा शहर के खंडहर हैं। इसके दो भाग हैं: एक चारदीवारी युक्त शहर और शहर के पश्चिम में एक कब्रिस्तान।

- चारदीवारी वाले शहर में एक मज़बूत प्राचीर से युक्त एक दृढ़ीकृत गढ़/दुर्ग और अनुष्ठानिक स्थल तथा दृढ़ीकृत दुर्ग के नीचे एक शहर स्थित था।

- गढ़ के पूर्व और दक्षिण में जलाशयों की एक शृंखला पाई जाती है।

धोलावीरा की अवस्थिति

- धोलावीरा का प्राचीन शहर गुजरात राज्य के कच्छ ज़िले में एक पुरातात्त्विक स्थल है, जो ईसा पूर्व तीसरी से दूसरी सहस्राब्दी तक का है।

- धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है।

- यह कच्छ के महान रण में कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है।

- अन्य हड़प्पा पूर्वगामी शहरों के विपरीत, जो आमतौर पर नदियों और जल के बारहमासी स्रोतों के पास स्थित हैं, धौलावीरा खादिर बेट द्वीप पर स्थित है।

- यह साइट विभिन्न खनिज और कच्चे माल के स्रोतों (तांबा, खोल, एगेट-कारेलियन, स्टीटाइट, सीसा, बैंडेड चूना पत्थर तथा अन्य) के दोहन हेतु महत्त्वपूर्ण थी।

- इसने मगन (आधुनिक ओमान प्रायद्वीप) और मेसोपोटामिया क्षेत्रों में आंतरिक एवं बाहरी व्यापार को भी सुगम बनाया।

धोलावीरा के पुरातात्त्विक परिणाम:

- यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मुहरें, मछलीकृत हुक, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश एवं कुछ महत्त्वपूर्ण बर्तन शामिल हैं।

- तांबे के स्मेल्टर या भट्टी के अवशेषों से संकेत मिलता है कि धौलावीरा में रहने वाले हड़प्पावासी धातु विज्ञान जानते थे।

- ऐसा माना जाता है कि धौलावीरा के व्यापारी वर्तमान राजस्थान, ओमान तथा संयुक्त अरब अमीरात से तांबा अयस्क प्राप्त करते थे और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते थे।

- यह अगेट (Agate) की तरह कौड़ी (Shells) एवं अर्द्ध-कीमती पत्थरों से बने आभूषणों के निर्माण का भी केंद्र था तथा इमारती लकड़ी का निर्यात भी करता था।

- सिंधु घाटी लिपि में निर्मित 10 बड़े पत्थरों के शिलालेख है, शायद यह दुनिया का सबसे पुराने साइन बोर्ड है।

- प्राचीन शहर के पास एक जीवाश्म पार्क है जहाँ लकड़ी के जीवाश्म संरक्षित हैं।

- अन्य IVC स्थलों पर कब्रों के विपरीत धौलावीरा में मनुष्यों के किसी भी नश्वर अवशेष की खोज नहीं की गई है।

धौलावीरा स्थल की विशिष्ट विशेषताएँ:

- जलाशयों की व्यापक शृंखला।

- बाहरी किलेबंदी।

- दो बहुउद्देश्यीय मैदान, जिनमें से एक उत्सव के लिये और दूसरा बाज़ार के रूप में उपयोग किया जाता था।

- अद्वितीय डिज़ाइन वाले नौ द्वार।

- अंत्येष्टि वास्तुकला में ट्यूमुलस की विशेषता है - बौद्ध स्तूप जैसी अर्द्धगोलाकार संरचनाएँ।

- बहुस्तरीय रक्षात्मक तंत्र, निर्माण और विशेष रूप से दफनाए जाने वाली संरचनाओं में पत्थर का व्यापक उपयोग।

विश्व धरोहर की प्रस्तावित सूची

हाल ही 2021 में विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में भारत के छः नए स्थलों को शामिल किया गया है

1- सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व (मध्य प्रदेश)

यह सरीसृप सहित हिमालयी क्षेत्र की 26 प्रजातियों और नीलगिरि क्षेत्रों की 42 प्रजातियों का घर है, जहाँ बाघों के लिये अरक्षित सबसे बढ़ा क्षेत्र है और बाघों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है।

2- वाराणसी के घाट (उत्तर प्रदेश):

ये घाट 14वीं शताब्दी के हैं, लेकिन अधिकांश का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों के सहयोग से किया गया।इन घाटों का हिंदू पौराणिक कथाओं में (विशेष रूप से स्नान और हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में) विशेष महत्त्व है।

3-हायर बेनकल का महापाषाण स्थल (कर्नाटक)

यह लगभग 2,800 वर्ष पुराना सबसे बड़ी प्रागैतिहासिक महापाषाण बस्तियों में से एक महापाषाणिक स्थल है जहाँ कुछ अंत्येष्टि स्मारक अभी भी मौजूद हैं।इस स्थान पर ग्रेनाइट के ताबूतों वाले स्मारक हैं। इस स्थान को नवपाषाण (Neolithic) कालीन स्मारकों के अत्यंत मूल्यवान संग्रह के कारण विश्व विरासत स्थल की मान्यता के लिये प्रस्तावित किया गया था।

4- मराठा सैन्य वास्तुकला (महाराष्ट्र)

महाराष्ट्र में 17वीं शताब्दी के मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के समय के 12 किले (शिवनेरी, रायगढ़, तोरणा, राजगढ़, साल्हेर-मुल्हेर, पन्हाला, प्रतापगढ़, लोहागढ़, सिंधुदुर्ग, पद्मदुर्ग, विजयदुर्ग और कोलाबा) हैं।ये किले रॉक-कट सुविधाओं, पहाड़ियों और ढलानों पर परतों में परिधि की दीवारों के निर्माण, मंदिरों, महलों, बाज़ारों, आवासीय क्षेत्रों तथा मध्ययुगीन वास्तुकला के लगभग हर रूप सहित वास्तुकला के विभिन्न रूपों में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।5- नर्मदा घाटी में भेड़ाघाट-लमेताघाट, जबलपुर (मध्य प्रदेश)

भेड़ाघाट, जिसे भारत का ग्रांड कैन्यन कहा जाता है, जबलपुर ज़िले का एक शहर है।नर्मदा नदी के दोनों ओर संगमरमर की सौ फीट ऊँची चट्टानें और उनके विभिन्न रूप भेड़ाघाट की खासियत है।नर्मदा घाटी में विशेष रूप से जबलपुर के भेड़ाघाट-लमेताघाट क्षेत्र में डायनासोर के कई जीवाश्म पाए गए हैं।नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों से होकर गुज़रती संकरी होती जाती है और अंत में एक झरने के रूप में नीचे गिरती है, जिसका नाम धुआँधार जलप्रपात है।

6- कांचीपुरम के मंदिर (तमिलनाडु)

कांचीपुरम अपनी आध्यात्मिकता, शांति और रेशम के लिये जाना जाता है। यह वेगावती नदी के तट पर स्थित है।इस ऐतिहासिक शहर में कभी 1,000 मंदिर थे, जिनमें से अब केवल 126 (108 शैव और 18 वैष्णव) ही शेष बचे हैं।इसे पल्लव राजवंश ने 6वीं और 7वीं शताब्दी के बीच अपनी राजधानी बनाया। ये मंदिर द्रविड़ (Dravidian) शैलियों का एक अच्छा उदाहरण है।

UNESCO world heritage Site in India

Cultural 32

- Agra Fort (1983)

- Ajanta Caves (1983)

- Archaeological Site of Nalanda Mahavihara at Nalanda, Bihar (2016)

- Buddhist Monuments at Sanchi (1989)

- Champaner-Pavagadh Archaeological Park (2004)

- Chhatrapati Shivaji Terminus (formerly Victoria Terminus) (2004)

- Churches and Convents of Goa (1986)

- Dholavira: a Harappan City (2021)

- Elephanta Caves (1987)

- Ellora Caves (1983)

- Fatehpur Sikri (1986)

- Great Living Chola Temples (1987, 2004)

- Group of Monuments at Hampi (1986)

- Group of Monuments at Mahabalipuram (1984)

- Group of Monuments at Pattadakal (1987)

- Hill Forts of Rajasthan (2013)

- Historic City of Ahmadabad (2017)

- Humayun's Tomb, Delhi (1993)

- Jaipur City, Rajasthan (2019)

- Kakatiya Rudreshwara (Ramappa) Temple, Telangana (2021)

- Khajuraho Group of Monuments (1986)

- Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya (2002)

- Mountain Railways of India (1999, 2005, 2008)

- Qutb Minar and its Monuments, Delhi (1993)

- Rani-ki-Vav (the Queen’s Stepwell) at Patan, Gujarat (2014)

- Red Fort Complex (2007)

- Rock Shelters of Bhimbetka (2003)

- Sun Temple, Konârak (1984)

- Taj Mahal (1983)

- The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement (2016)

- The Jantar Mantar, Jaipur (2010)

- Victorian Gothic and Art Deco Ensembles of Mumbai (2018)

Natural (7)

- Great Himalayan National Park Conservation Area (2014)

- Kaziranga National Park (1985)

- Keoladeo National Park (1985)

- Manas Wildlife Sanctuary (1985)

- Nanda Devi and Valley of Flowers National Parks (1988, 2005)

- Sundarbans National Park (1987)

- Western Ghats (2012)

Mixed (1)

- Khangchendzonga National Park (2016)

Very Informative post .

ReplyDeleteThanks for this post.